。

。

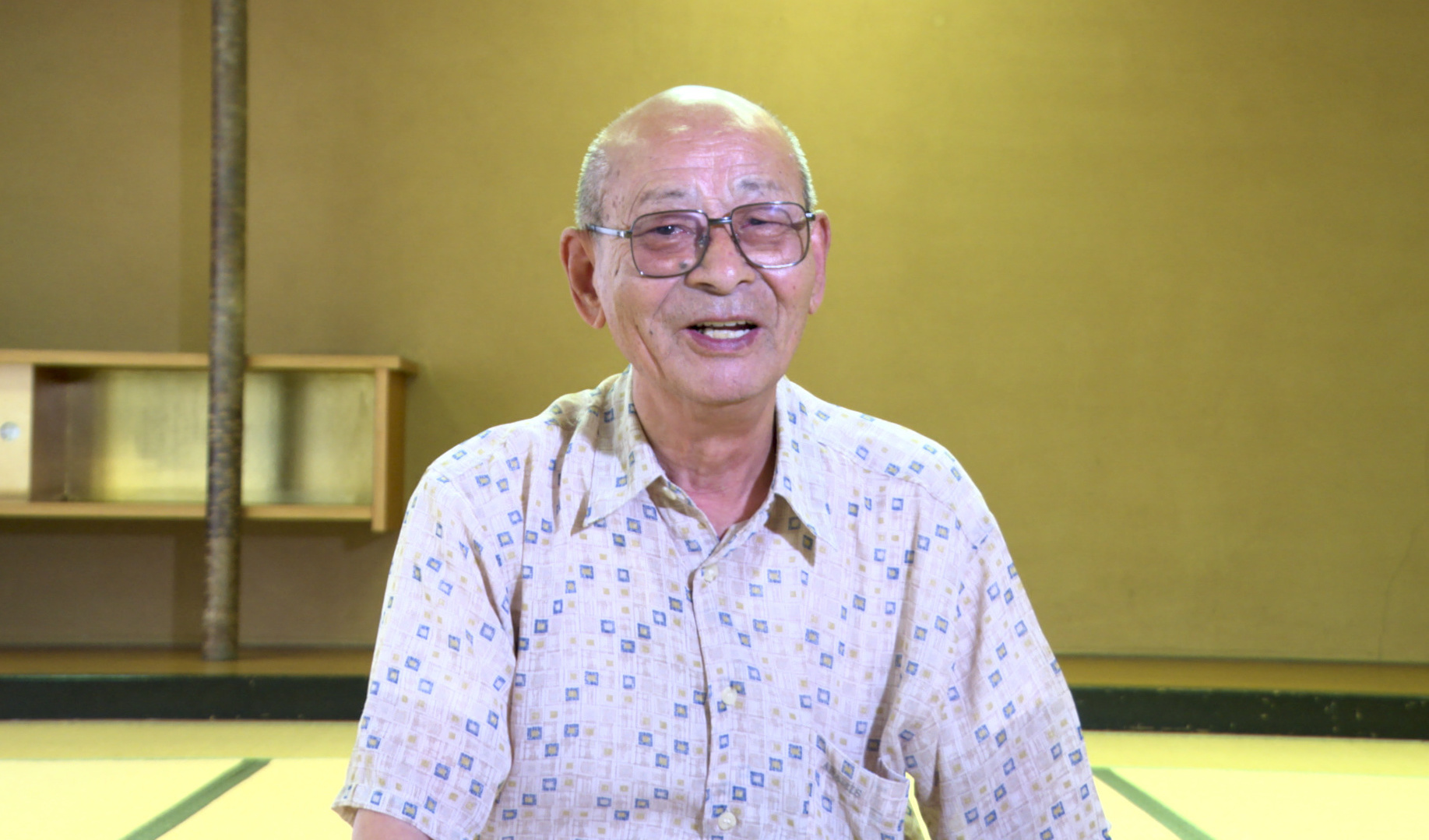

高橋竹山

明治43年(1910)6月、青森県東津軽郡中平内村(現・平内町)字小湊で生まれる。 本名定蔵。幼いころ麻疹をこじらせ半ば失明する。近在のボサマから三味線と唄を習って東北近県を門付けして歩いた。 昭和19年(1944)、青森県立八戸盲唖学校に入学し、鍼灸・マッサージの免状を取得。戦後は「津軽民謡の神様」と言われた成田雲竹の伴奏者として各地を興行、竹山を名乗る。この間、「りんご節」「鰺ヶ沢甚句」「十三の砂山」等、数々の津軽民謡を新たに三味線曲として編曲した。 昭和39年に独立、津軽三味線の独奏という芸域を切り開き、全国に竹山ブームを巻き起こす。 昭和50年、第9回吉川英治文化賞、第12回点字毎日文化賞を受賞。昭和58年には勲四等瑞宝章を受ける。 平成10年(1998)2月5日、喉頭ガンのため死去。戒名「風雪院調絃竹山居士」。

大西功一(監督、製作、撮影、編集)

1965年、大阪生まれ。大阪芸術大学在学中よりテレビ報道カメラマンのアシスタントにつく。1988年、学友らと、消え行く町を背景にギター流しを追ったドキュメンタリー「河内遊侠伝」が卒業制作学科賞。同年上京、映像プロダクションへ。1991年、退社後、歌手 高田渡を象徴的役柄に配し、映画「吉祥寺夢影(きちじょうじむえい)」を製作。1995年、北海道函館を舞台に、前作についで高田渡を配し、「とどかずの町で」を発表。他にテレビ番組、ミュージックビデオ、DVD作品等、多ジャンルの映像を手掛ける。16年ぶりの映画、2011年完成の「スケッチ・オブ・ミャーク」がロカルノ国際映画祭(スイス)批評家週間部門にてグランプリに次ぐ「審査員スペシャルメンション2011」獲得。 ヒットする。

企画・製作|大西功一映像事務所 製作・プロデューサー|大西功一

共同プロデューサー|明山遼 音楽|パスカル・プランティンガ

題字 | 間山陵行 タイトルCG | 嶋津穂高

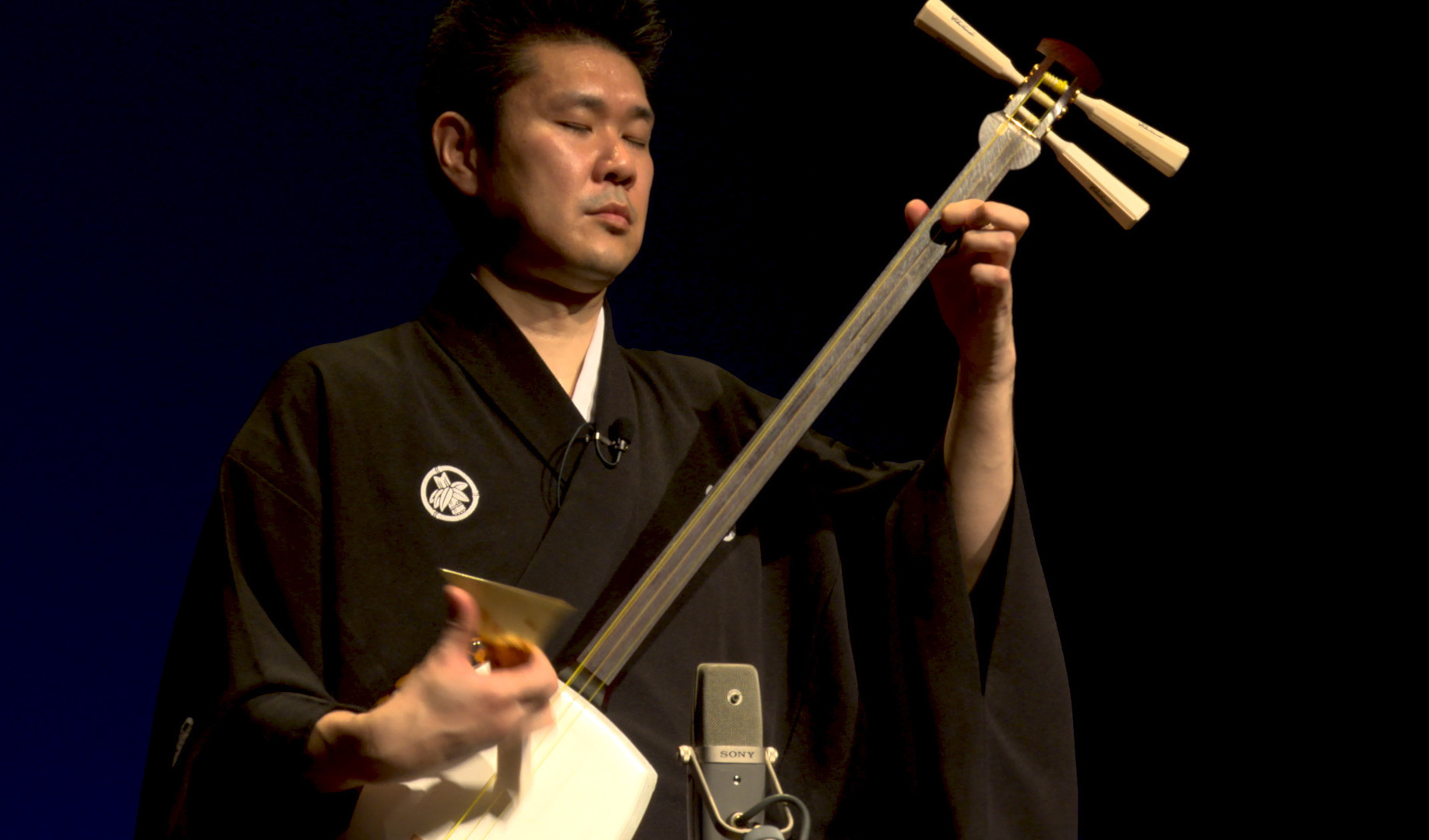

出演 | 初代 高橋竹山、二代目 高橋竹山、高橋哲子、西川洋子、八戸竹清、

高橋栄山、須藤雲栄、高橋竹童 他

特別協賛|青森放送株式会社、宗教法人松緑神道大和山、タクミホーム株式会社、

田澤昭吾、竹勇会、藤田葉子、謡樂堂

配給|太秦 デザイン|なりたいつか © 2018 Koichi Onishi

2018|日本|104分|DCP|モノクロ・カラー|ドキュメンタリー

挿入曲:

「即興曲 岩木」三味線 | 初代 高橋竹山 / 「名無し三味線」三味線 | 西川洋子

「津軽じょんから節 前弾き」 三味線 | 初代 高橋竹山 / 「数え世の中節」 唄 | 雪田みや

無題(宮野沢盆踊り唄 替え唄) 唄 | 外崎タイ / 「弥三郎節」 唄 | 西川洋子 編曲 | Pascal Plantinga

「Nagai Namida No Koe」 声 | 高橋ナヨ 作曲・編曲 | Pascal Plantinga

「津軽追分( 江差追分 )」 尺八 | 初代 高橋竹山

「津軽じょんから節」 唄 | 須藤雲栄 三味線 | 初代 高橋竹山 太鼓 | 西川洋子

「よされ節( 新節 )」 唄 | 工藤竹風 三味線 | 初代 高橋竹山

題不明(山伏の横笛) 笛 | 初代 高橋竹山 / 「じょんから節 ( 中節 )」 三味線 | 初代 高橋竹山

「じょんから節 ( 中節 )」 三味線 | 二代目 高橋竹山

「津軽甚句(どだればち)」 唄 演奏 | 竹伸会 唄 | 高橋哲子 囃子 | 柴田義政

三味線 | 八戸竹清 岩村竹歩 船橋竹豊志 相坂竹知 太鼓 | 對馬豊吉 高橋竹春

「アリラン変奏曲」 三味線 | 西川洋子 / 「即興曲」 三味線 | 高橋竹童

「津軽三下り」 三味線 | 初代 高橋竹山 / 「南部牛方節」 唄 | 二代目 高橋竹山 ピアノ | 小田朋美

「ねぶた囃子」 笛 | 初代 高橋竹山 / 「ねぶた囃子」 笛 | 初代 高橋竹山 演奏・囃子 | 平内町、青森市油川の皆さん

「ねぶた囃子」 演奏・囃子 | 青森ねぶたの皆さん / 無題 三味線 | 初代 高橋竹山

「三味線よされ」 三味線 | 二代目 高橋竹山

「即興曲」 三味線 | 二代目 高橋竹山 / 「即興曲 岩木」 三味線 | 初代 高橋竹山

「Nebuta Breeze Calling」 笛 | 高橋竹山 編曲 | Pascal Plantinga